Firma invitada / Afectos de sonido

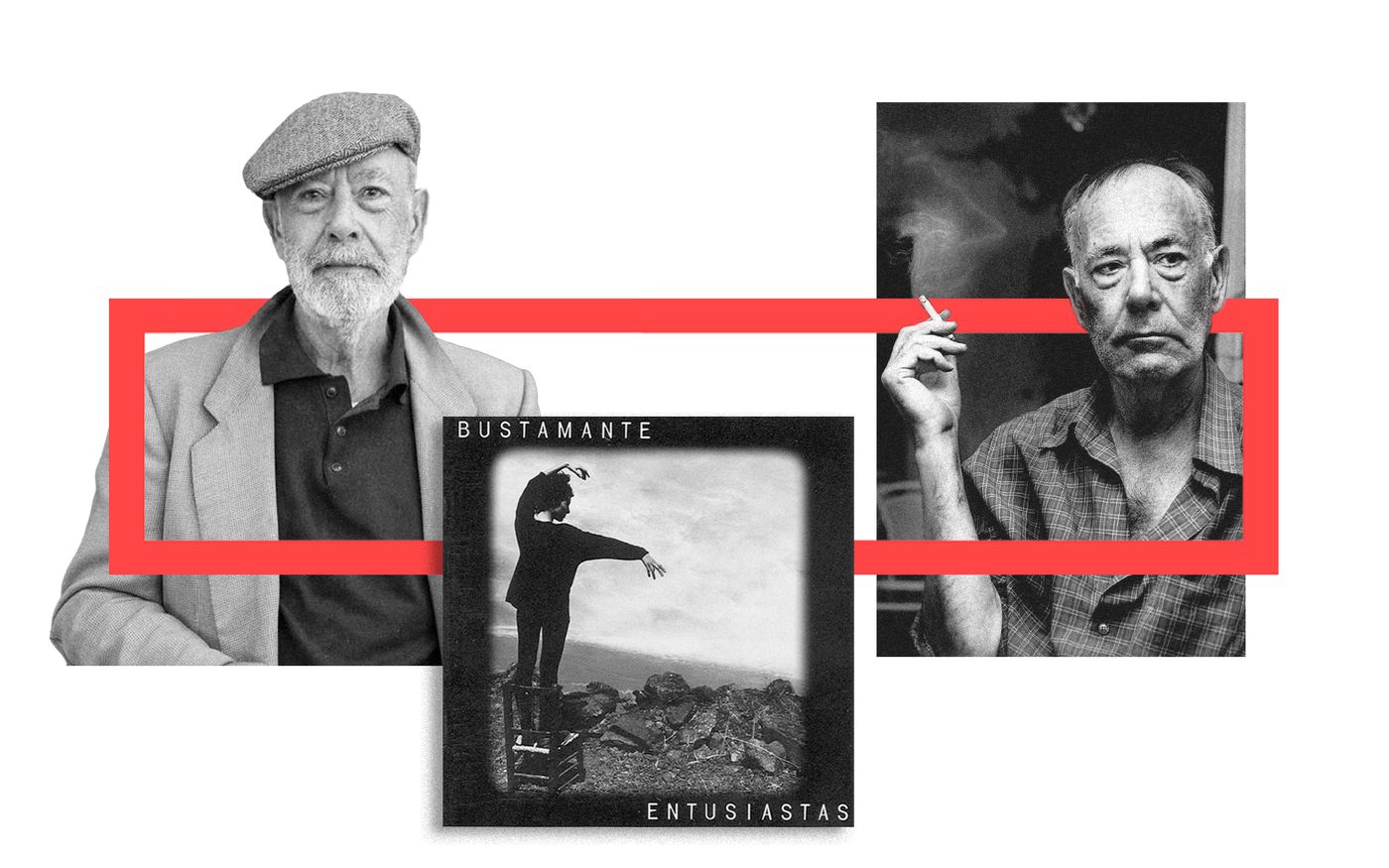

“Entusiastas” de Julio Bustamante

ay algo mucho más escaso y exquisito que el talento: el talento para reconocer a los talentosos. Esta revista es un gran ejemplo de ello y conviene agradecerlo de cuando en cuando, porque de otra manera no les habríamos prestado la misma atención a los genios marginados del pop en español. Al menos yo, que leyendo Rockdelux ubiqué de adolescente en mi olimpo subterráneo particular a Rodrigo García Blanca, a Julio Bustamante, a Rafa Berrio o a José María Guzmán. A todos ellos los une la maldición de la suerte esquiva. Cuando parece que sí, que el destino por fin alcanza la medida de su talento, es como si se quedaran sin cobertura. Y nada pasa: vuelta a empezar, como Sísifo.

Siempre ha sido así: tienen canciones redondas y discos más grandes que la vida misma, pero vuelan invariablemente por debajo del radar. No es que no se hagan oír, es que emiten en otra frecuencia. La clave no son las canciones, sino el trampolín desde el que se lanzan, como dijo Rodrigo. Es frustrante, pero casi mejor así, porque buena parte de su fuerza sugestiva viene de la honestidad originalísima de quien solo tiene que rendir cuentas consigo mismo, porque sabe que más allá solo hay emboscadas.

No tengo mayor problema con esos fallos del “sistema”, pero hay un olvido que me rebela. Porque en este 2023 hemos celebrado los aniversarios de “Heliotropo” (Vainica Doble), “Un soplo en el corazón” (Family), “Pizza Pop” (Australian Blonde) o “Una semana en el motor de un autobús” (Los Planetas) y otros muchos discos gigantes, pero nadie se ha acordado de que “Entusiastas”, la obra cumbre de Julio Bustamante, cumple 25 años con todo su hechizo de sencillez y toda su poética mediterránea completamente intactos. Nadie.

Y aquí venimos, con la bacía torcida, la adarga antigua y el rocín flaco a desfacer el entuerto. Porque si hay un disco que resume el ideal de la elegancia apacible, es este. Porque si hay un disco que merezca la edición en vinilo que nunca tuvo, es este. Porque si hay un disco que suene a verano, que sea verano, y qué digo verano, que sea en sí mismo unas vacaciones, es este. Porque si hay un disco en el que quedarse a vivir plácidamente, despanzurrado a la sombra de un árbol mientras de fondo “el rompeolas susurra canciones de amor”, es este.

“Entusiastas” (1998) contiene algunas de las canciones más bellas que se hayan escrito nunca por acá, como “Mundo sereno”, cuya letra es un poema-manifiesto desnudo y originalísimo, que disfraza de nostalgia la destilación de una personalidad arrolladora. Comienza así: “Ven, sígueme, / te voy a llevar a un mundo / prodigioso, confortable, de categoría”. Y contiene los versos centrales de la picardía sicalíptica y enamoradiza de nuestro Julio: “Por supuesto que sí, por supuesto que sí / estoy loco por ti... / ¡y por tu amiga también! / ¿Cómo iba a ser de otra manera / en esta tierra de palmeras, / de jazmín y de azahar?”. Imposible no sonreír al escucharlo, imposible no querer de inmediato ser su amigo.

Luego está la milagrosa “Sur del corazón”, con el inicio más evocador que yo conozco: “El viento pasa las páginas del libro en el silencio de la tarde del domingo”. Es una canción así como adolescente, pero libre de toda angustia existencial, que nos narra la soledad urbanita de una suerte de Holden Caulfield flâneur en una Valencia canicular, felizmente vacía. Acaba de despedir a su amante, que se aleja en el coche de su madre y le envía un beso con la mano a través del cristal. Caigo ahora en que es un poco la otra cara de la moneda de “La playa”, de Los Planetas. Y en “Entusiastas”, la canción central del disco, aparece una de las mejores reflexiones del cuaderno de notas que es en verdad el álbum: “Y trato por todos los medios que Dios me ha dado / de mantener la llama encendida, / pues la alegría es toda la verdad”.

Y así podríamos seguir deshuesando toda la primera mitad del disco, que es simplemente magistral. O los medios tiempos algo más melancólicos que lo cierran, siempre sin perder el eje diáfano y popular que lo envuelve todo. “Entusiastas”, un cuarto de siglo después, sigue siendo un disco que hace honor a su propio nombre, desde un enfoque coloquial y liviano, síntesis de la proverbial bonhomía mediterránea, pero que esconde debajo de esa apariencia amable y de esos pianos saltarines y facilones un poso filosófico de largo alcance. Y tanto que sí.

Julio Balanzá, que es como se llama en realidad nuestro Bustamante, quería grabar las canciones como las tocaba en casa, con su banda, con sus amigos. En acústico y así como en crudo, para realzar no solo la sencillez poética de las letras, sino también una fina espeleología ideológica sobre el costumbrismo. “Entusiastas” suena a lo que suena la gente; también por eso es inmortal.

A Bustamante, como casi todo lo que me importa en la música, lo descubrí leyendo revistas. Sin conocerlo –y pasando olímpicamente de la rácana etiqueta del “pop mediterráneo”–, yo hacía una asociación de ideas un tanto extraña y me imaginaba que los valencianos sentían por él lo mismo que los sevillanos sentíamos por Silvio. Supongo que nunca se conocieron, pero estoy seguro de que se habrían entendido. Los dos comparten una manera de mirar el mundo. “Pues la alegría es toda la verdad”.

El otro día, otro ilustre valenciano como Manuel Vicent nos dijo en el Café Varela que “envejecer es una forma de aterrizar”, y yo me quedé pensando de nuevo en Bustamante, que va echándose años en la espalda con una ética inquebrantable (ahí queda su disco del año pasado con Lavanda, “Sueños emisarios” –¡qué título tan bonito, por dios!–) solo superada por su entusiasmo. “El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo”, dijo Aldous Huxley.

Yo quiero envejecer así, y que el viento pase las páginas del libro en el silencio de la tarde del domingo. ∎

Contenido exclusivo

Para poder leer el contenido tienes que estar registrado.

Regístrate y podrás acceder a 3 artículos gratis al mes.