Artículo

El invierno de los dibujantes: tebeos que hablan sobre hacer tebeos

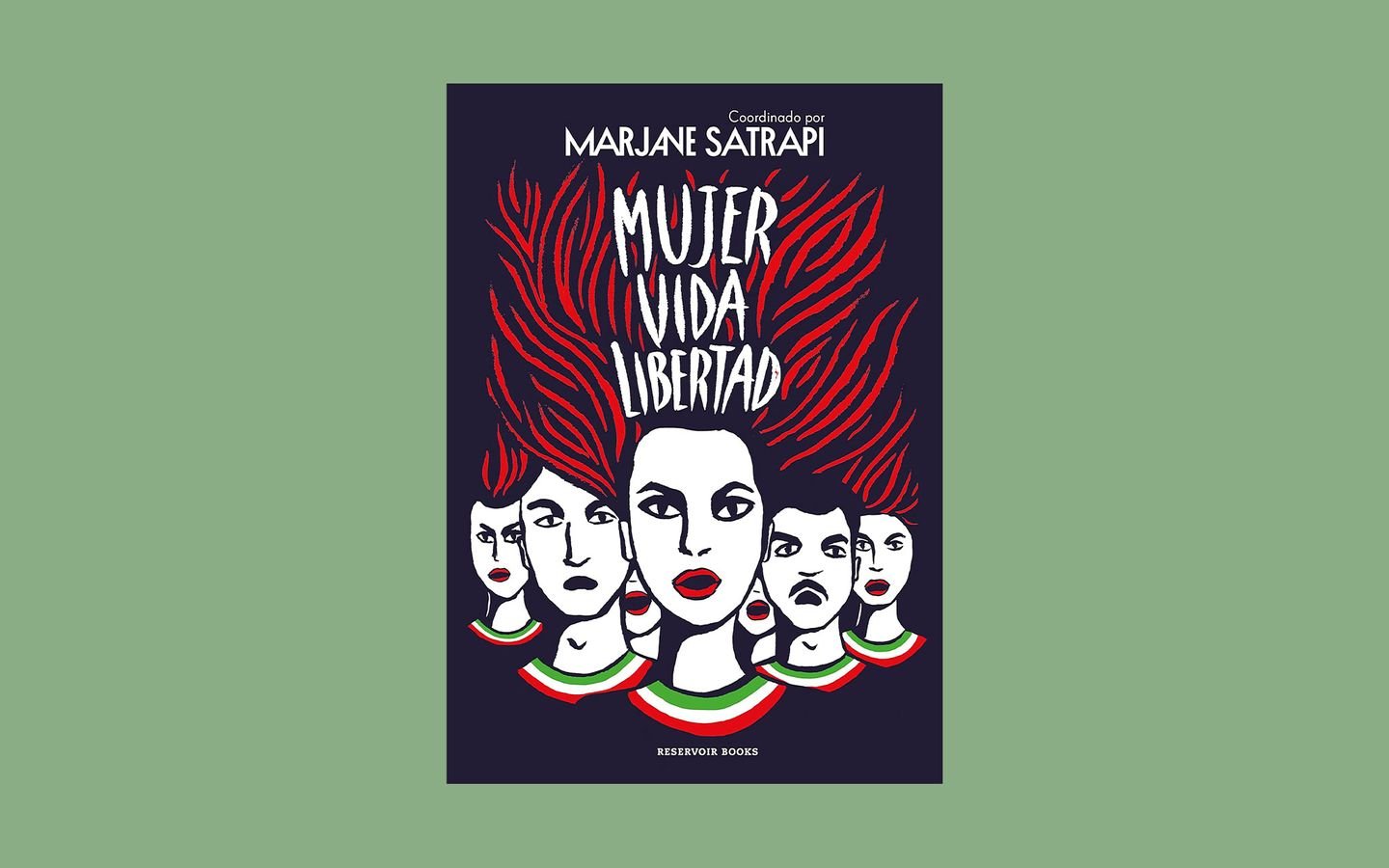

Existen cómics que reflexionan sobre el propio arte de dibujar, cómics que hablan de las dudas creativas del artista en primera persona y cómics que redescubren la historia del medio. Todos ellos tienen algo en común: son propios de una época reciente en la que el cómic ha alcanzado una libertad creativa que permite que puedan aproximarse a estas temáticas. Son “metacómics”, de los cuales repasamos algunos a continuación.

El oficio del dibujante siempre despierta curiosidad, por el acto mismo de dibujar, que resulta hipnótico, casi mágico. Quizá por eso es una profesión rodeada de un romanticismo que suele esfumarse cuando nos acercamos a la realidad: incontables horas de duro trabajo y mucho sacrificio. En esa tensión entre arte y oficio se han desenvuelto varias generaciones de autores, que solo en las últimas décadas han tenido las condiciones necesarias para hablar de su trabajo a través de su obra, cuando la autobiografía y la autoficción se han convertido en herramientas importantes para el medio.

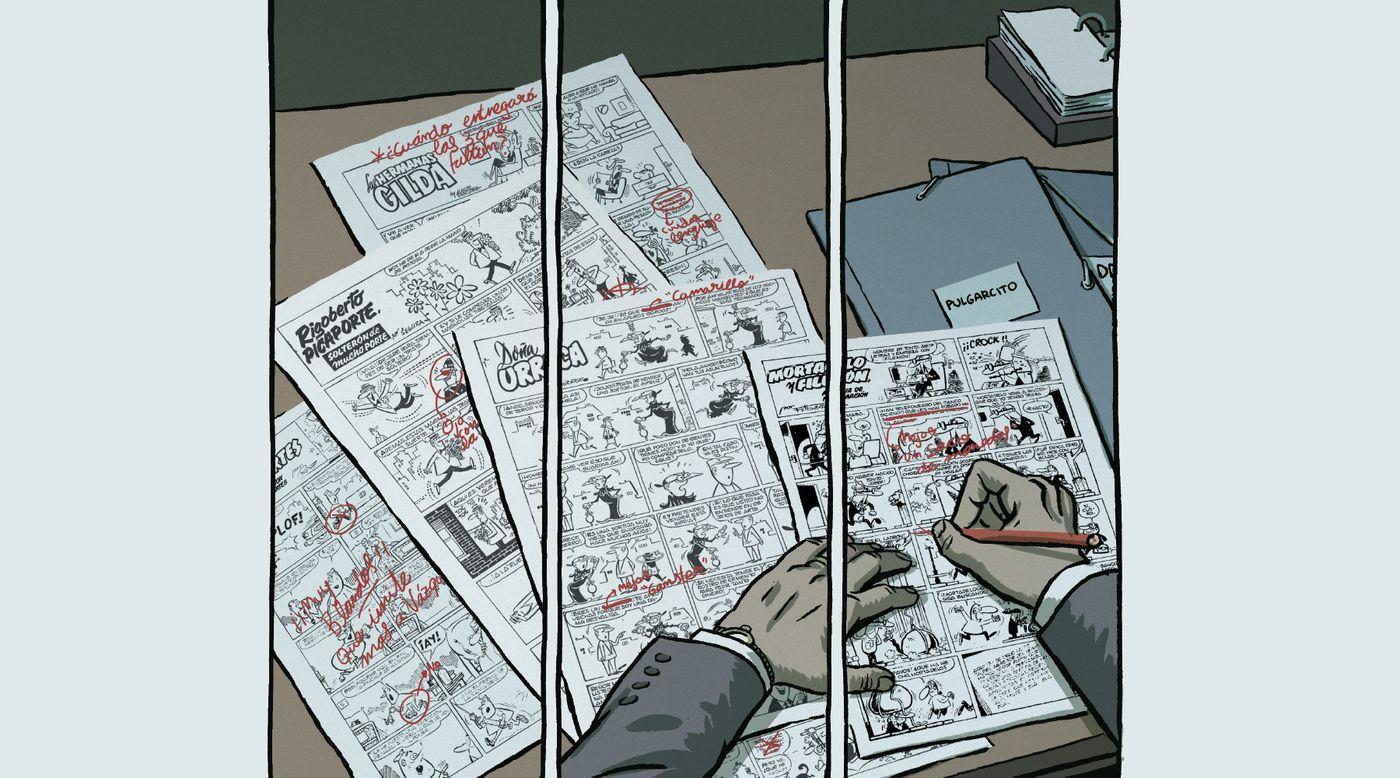

A pesar de ello, muchos dibujantes intentaron mostrar retazos de su oficio en ese contexto más industrial. Era habitual, por ejemplo, que dibujantes de Bruguera como Josep Escobar o Manuel Vázquez se representaran en sus propias páginas, casi siempre sentados a la mesa de dibujo. Vázquez, de hecho, solía asociar su trabajo a condiciones de esclavitud, medio en broma y medio en serio. En el cómic americano, más allá de algunas historias breves de terror o crímenes protagonizadas por dibujantes que se convertían en asesinos o enloquecían, podemos encontrar un curioso acercamiento a la creación artística: “How Stan Lee And Steve Ditko Created Spider-Man!”, una historia de tres páginas publicada en 1964 en la que los dos titanes de la historieta contaban cómo desarrollaron al Hombre Araña. Eso sí, a tenor de la información que manejamos hoy, el relato no pasa de ser una ficción corporativa.

Solo cuando el cómic comenzó a albergar corrientes autorales que se alejaban de las estructuras tradicionales fue posible que los dibujantes hablaran directamente sobre su profesión en lo que podemos llamar “metacómics”. Fueron los autores underground como Robert Crumb o Aline Kominsky los primeros que se representaron a sí mismos y expusieron sus preocupaciones y angustias artísticas. En esa tradición podemos insertar también a autores posteriores como Julie Doucet o Joe Matt, quienes tuvieron como tema recurrente el bloqueo creativo o las dudas que les generaba su propio trabajo –en el caso de Matt, hasta extremos–. Tampoco puede olvidarse que en una de las novelas gráficas más influyentes de todos los tiempos, “Maus” (1980-1991; Planeta DeAgostini, 2001), juega un papel muy importante el conflicto interior de su autor, Art Spiegelman, durante la realización del propio libro.

Pero el primero que le dedicó una novela gráfica completa a la industria del cómic fue, probablemente, Will Eisner (Nueva York, 1917-Lauderlane Lakes, 2005). “El soñador” (1986; Norma, 1990) se remonta a los años 30, la década de la Gran Depresión, cuando los comic-books se convirtieron en el entretenimiento infantil más importante de Estados Unidos, sustentado en una industria que precarizaba e invisibilizaba sin escrúpulos a los autores.

Contenido exclusivo

Para poder leer el contenido tienes que estar registrado.

Regístrate y podrás acceder a 3 artículos gratis al mes.