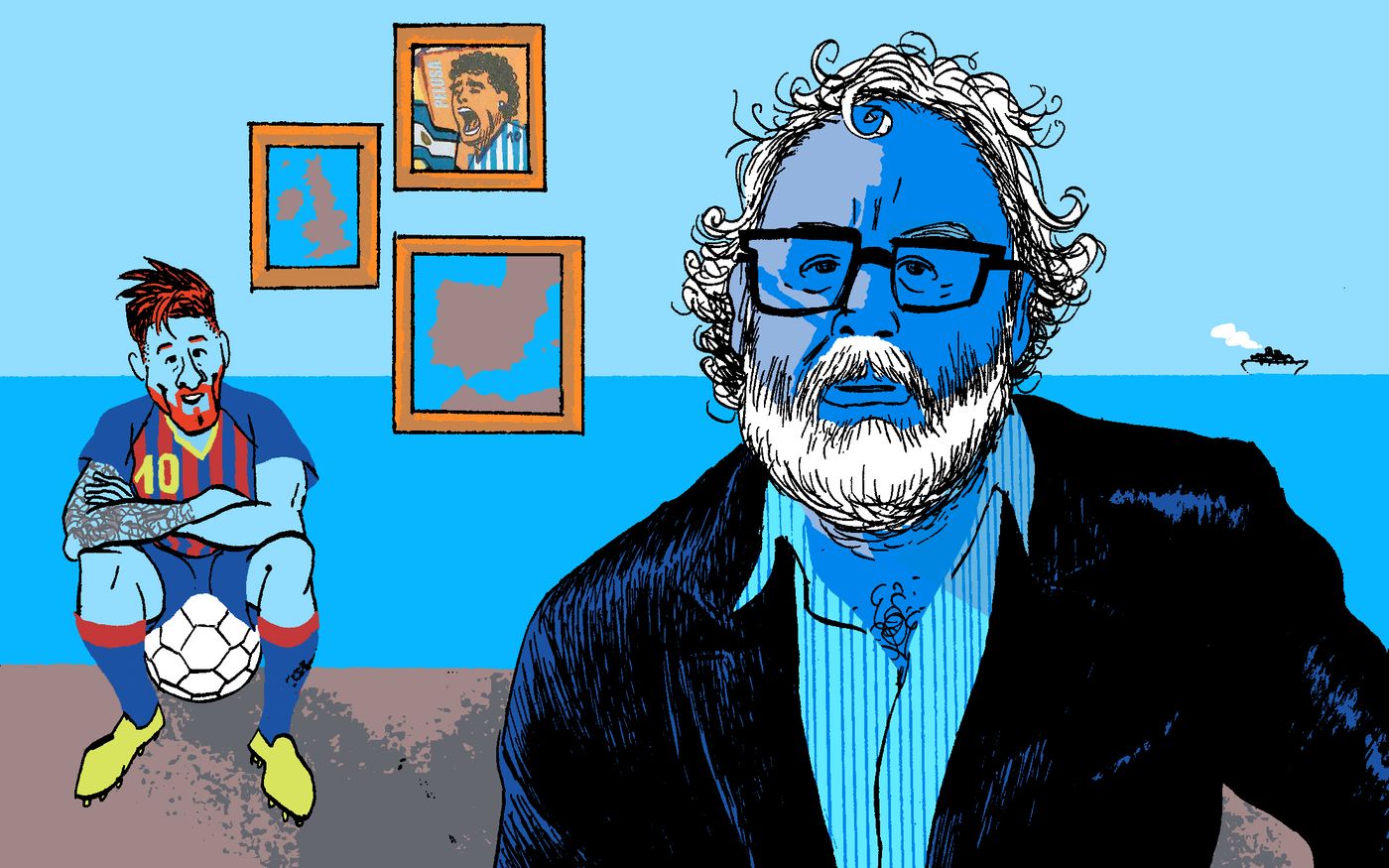

Los mundos de John Carlin. Ilustración: Pepo Pérez

Entrevista

John Carlin: “Jamás he visto un fenómeno más aberrante que Donald Trump”

Charlamos extensamente, vía Skype (son tiempos de pandemia), con John Carlin, didáctico periodista de periodistas que utiliza la ironía y la emoción, en mensajes directos, para construir artículos que nunca dejan indiferente al lector. Experto en política internacional y en fútbol, tiene una historia que contar: la suya propia. Le preguntamos por ella entre menciones a Donald Trump, Nelson Mandela, ‘El País’, ‘La Vanguardia’, Kapuściński, Lionel Messi…

John Carlin (Londres, 1956) atesora un currículum de grandes reportajes y brillantes columnas de opinión como pocos otros periodistas pueden mostrar. Con una experiencia de cuarenta años, su periplo profesional incluye acontecimientos que probablemente sean la envidia de muchos reporteros. Conocido, sobre todo, por su ligazón con Sudáfrica (donde fue corresponsal de ‘The Independent’) y, especialmente, por su vinculación con Nelson Mandela, es autor de textos que se han convertido en películas de éxito. En España, se dio a conocer a finales de los 90s con su trabajo para ‘El País’, periódico que lo echó de su plantilla de colaboradores tras censurarlo impunemente en 2017. Actualmente, escribe cada domingo en ‘La Vanguardia’ (artículo que comparte con ‘Clarín’, de Argentina). Amante del fútbol y gran conocedor de la política internacional, sus opiniones suelen caracterizarse por un espíritu didáctico e informativo que no deja indiferente.

Charlamos en una extensa conversación en la que repasamos diversos temas que ahondan en historias reales escritas por él y que transmiten emociones, uno de los valores más destacados de sus textos. De Messi a Kapuściński, de las redes sociales a Barcelona, de ‘El País’ a ‘La Vanguardia’, del ego a, por supuesto, Donald Trump, convertido en personaje ineludible de la actualidad y al que ha dedicado muchos artículos recientemente; el último de los cuales, y tal vez el definitivo, “El juicio final”, se publicó el pasado domingo 10 de enero.

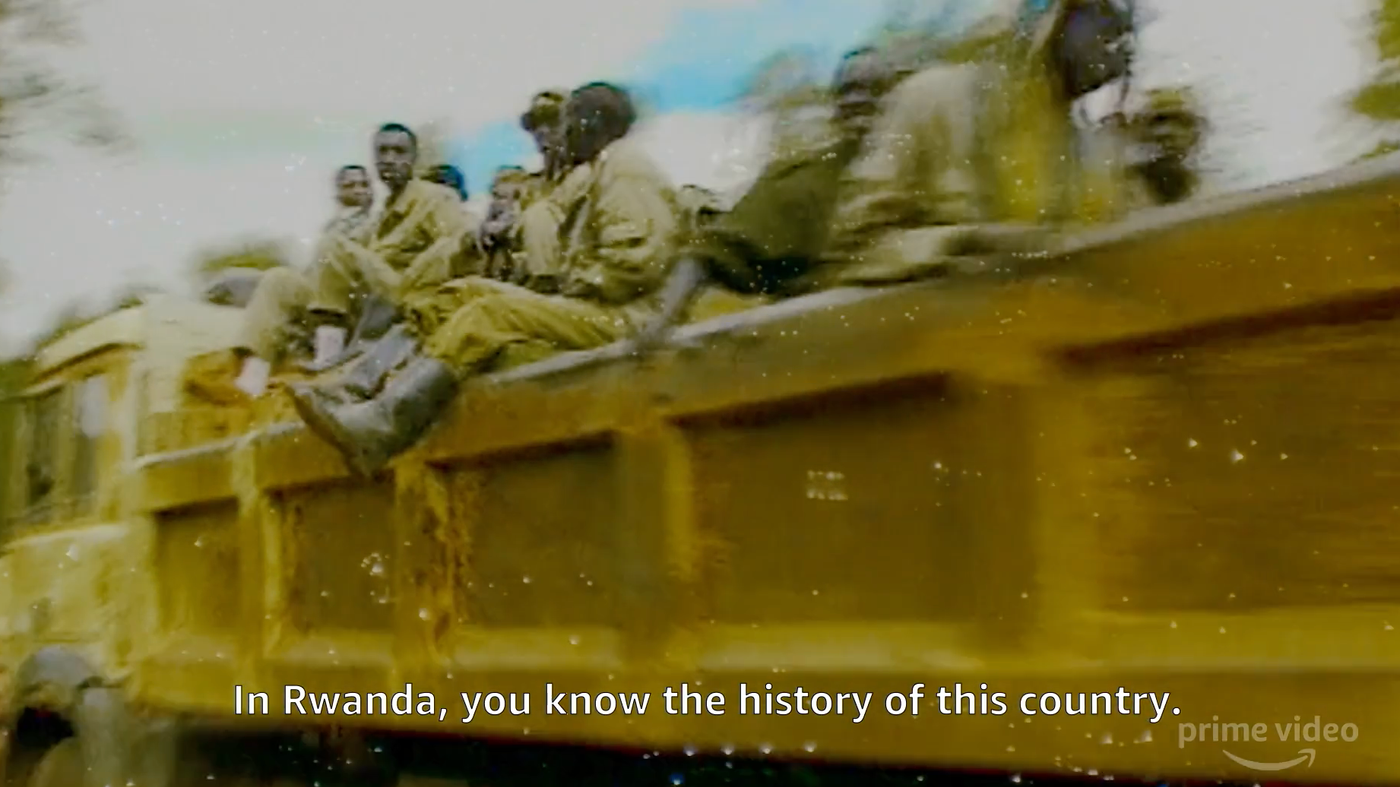

Me gustaría arrancar esta charla con tu interés por el deporte como generador de emociones. Y, para centrarnos, empezar comentando dos de los capítulos de la serie documental “This Is Football”(Amazon Prime Video, 2019), en la que participas como guionista. El primero de ellos, el dedicado a la redención, es absolutamente conmovedor: el proceso de reunificación de Ruanda después del genocidio de 1994 de los hutus sobre los tutsis (800.000 asesinatos en poco más de tres meses), que se oficializa en 2003 con la victoria futbolística sobre Ghana, triunfo que trae, por primera vez en la historia del país, la consiguiente clasificación para la fase final de la Copa de África de Naciones en 2004.

Sí, lo de Ruanda es un caso extraordinario: el poder que el fútbol puede tener sobre las mentes y los corazones, y también sobre la política de un país. Ruanda, como cualquier país africano, y como gran parte de los países del mundo, es un lugar en el que hay un enorme fanatismo por el fútbol. Por jugarlo y por verlo. Nueve años después del genocidio, a partir de 2003, amnistiaron a 40.000 asesinos, que volvieron a sus propios pueblos para convivir con los parientes de las víctimas asesinadas y violadas; ese fue el horror más tremendo al que yo me he enfrentado y que he conocido en mi vida… Para ese primer encuentro, literal, físico, entre asesinos y víctimas, en muchos lugares se organizó un partido de fútbol para romper el hielo. Yo estuve presente en uno de ellos y fue algo extraordinario. En una prueba máxima como esta, el fútbol logró ese impacto, ese efecto sobre la gente: suavizar, permitir que, en una situación en la que lo normal sería odio, choque y violencia terrible, ocurriese todo lo contrario, que se ablandaran los sentimientos.

¿No es asombroso el poder del fútbol para unir a una población que nueve años antes había protagonizado y sucumbido a la barbarie más escalofriante del siglo XX desde la aberración de los campos de exterminio nazis? Háblame de esa pulsión emocional tan increíble que acompaña al fútbol muchas veces.

Lo mismo se dio cuando la selección de Ruanda jugó no contra Ghana, sino contra Uganda en el partido previo de la fase de grupos antes de ese partido decisivo contra Ghana… En el equipo había jugadores de ambos bandos, de las dos etnias: los tutsis, las víctimas, y los hutus, de donde salieron los asesinos en serie. Y alrededor de esta selección, que venció, se generó una tremenda alegría, euforia, que compartieron todos, independientemente de la etnia a la que perteneciesen. Esto sigue siendo así hoy en Ruanda. El fútbol es un factor de cohesión importantísimo para mantener la paz. Es extraordinario que después de semejante atrocidad no haya habido grandes ni continuados actos de venganza. Como me dijo la presidenta de la Federación de Fútbol de Ruanda: “Tenemos muchos talleres sobre la reconciliación en los pueblos, pero un partido de fútbol vale por cien talleres”.

Fotograma del capítulo dedicado a Ruanda en “This Is Football”.

Además, es curioso, pero Ruanda nunca más se ha clasificado para jugar la fase final de la Copa de África, lo que todavía incrementa más el valor de aquella gesta que unió a tutsis y hutus. Viendo cosas así, ¿qué les dices a las personas a las que ni les gusta ni les interesa el fenómeno del fútbol y acostumbran a despreciarlo con un tono de superioridad intelectual, teniendo en cuenta que es el fenómeno social más universal en el planeta en nuestro tiempo y un lenguaje de comunicación infalible entre desconocidos?

Que haya gente a la que no le interese el fútbol me parece absolutamente respetable. A mí no me interesa el baloncesto, no me interesan muchas cosas; hay un límite para la cantidad de cosas que pueden interesarnos, pero, efectivamente, creo que despreciarlo desde un esnobismo intelectual… Por ejemplo, Jorge Luis Borges o George Orwell pensaban que el fútbol era algo salvaje que sacaba los peores instintos tribales y violentos de los seres humanos; pues es un enorme error. Sí, tribal, sí, les concedo eso, pero el tribalismo es una parte absolutamente elemental del ser humano. Y no va a desaparecer. Lo que yo diría es que el fútbol ofrece una posibilidad de encauzar el tribalismo por una vía bastante benigna. Si comparas las diferentes tribus que hay en el mundo, religiosas, ideológicas y futboleras, haz la suma: cuánta gente ha muerto como consecuencia de los conflictos tribales futboleros y compáralo con la cantidad de gente que ha muerto como consecuencia de los conflictos tribales religiosos o ideológicos. No hay comparación. Y, ante todo, aquellos que desprecian el fútbol están despreciando a una enorme parte de la humanidad, porque el fútbol es la conversación más frecuente en el planeta, y es la gran pasión y el arte para las masas. OK, no es Bach o Vivaldi, no es Miguel Ángel, no es Shakespeare, pero es la expresión artística en la que se vuelcan las pasiones de la mayor parte de la gente, y se impone sobre cualquier otra expresión artística. Yo diría que despreciar esto demuestra desdén por la humanidad…

“La redención nos encanta a todos. Porque todos sufrimos, tenemos nuestros momentos difíciles, nos caemos y nos gusta pensar que después de caernos podremos levantarnos y llegar a la gloria”

El segundo capítulo de tu serie al que quiero referirme es la historia de la fe: cómo conseguir un triunfo más grande que la vida, como se suele decir muchas veces de determinadas películas. Tres meses después del accidente nuclear de Fukushima, llegó el Mundial de Fútbol Femenino 2011. Y, sorprendentemente, fue ganado por Japón contra todo pronóstico. Eliminó a la anfitriona y bicampeona Alemania en cuartos de final en la prórroga y venció a la temible Estados Unidos, también con dos títulos, en la final en la tanda de penaltis. En el documental se remarca lo decisivo de la motivación extradeportiva, en este caso relacionada con la tragedia reciente de su país, para inculcar ese espíritu de superación de las japonesas y poder afrontar con éxito una adversidad tan catastrófica.

En cualquier deporte, en cualquier terreno competitivo, está clarísimo que el estado anímico es importantísimo. Podrás tener mucho talento, muy buenas tácticas, una buena compenetración entre el equipo, pero sin ese factor garra, sin ese factor ganas, nunca vencerás. Se diría que todos los campeones, las grandes figuras individuales, y también a nivel de equipos, en cualquier deporte, han tenido ese feroz deseo competitivo, aunque eso sea muy difícil de medir. Y el caso de esta selección femenina japonesa es el ejemplo de lo que estoy diciendo elevado a su máxima expresión. Estaba clarísimo que a nivel de experiencia, de talento, no estaban a la altura de la selección de Estados Unidos, pero su deseo se había convertido en la expresión de todo un pueblo. Tenían la energía de la totalidad de la nación japonesa, que las estaba empujando y dándoles aire, y lograron transformarla en victoria.

¿Crees que podemos elevarnos agarrándonos a recuerdos que nos entristecen para hacernos todavía más fuertes, como en este caso?

Ciertamente. Un caso parecido sería el que relata el libro por el que yo soy más conocido. Ocurrió en la final del Mundial de Rugby de 1995. Nueva Zelanda-Sudáfrica. Nueva Zelanda era claramente el favorito, nadie daba un duro por Sudáfrica, pero había una especie de desesperación que compartía toda la población de Sudáfrica, blancos y negros, de necesidad tremenda, de deseo de que ganaran… Y, una vez más, la energía de todo un país fue asimilada por los jugadores, que la transformaron en victoria, contra todo pronóstico.

Sí, exactamente. En tu trayectoria profesional, ese momento está en lugar preferente: la epopeya de Nelson Mandela en la final de la Copa del Mundo de Rugby de Sudáfrica en 1995 que cambió la historia del país y que tú tan bien narraste en tu libro “El factor humano” (2008; Seix Barral, 2009), que dio pie a la película de Clint Eastwood “Invictus” (2009). Un proceso acelerado de reconciliación entre blancos y negros que, solo cinco años antes, tenía todos los ingredientes para desembocar en una cruentísima guerra racial.

No, no, perdona, no cinco años antes, sino cinco semanas antes. Estaba muy muy latente la posibilidad de una guerra civil.

“El factor humano” (2008; Seix Barral, 2009),

¿Por qué te enamoran tanto estas historias reales que convierten a los seres humanos en mejores personas? Es un leit motiv que veo, que leo, en muchos de tus artículos.

Bueno, primero porque estamos hablando de historias universales, de temas o de emociones que son globales y eternas. Yo quiero pensar que esta peli que hicimos sobre Ruanda o sobre la victoria de la selección femenina japonesa se podrá ver dentro de 500 años y llegará a la gente de la misma manera. Yo busco historias que vayan a seguir siendo válidas, teniendo eco, entre los seres humanos siempre. De la misma manera que, salvando las distancias, grandes obras de la literatura que tocan temas elementales que afectan a los seres humanos acaban perdurando. Y a nivel simplemente práctico, busco historias que la gente quiera leer, que vendan. Siempre es una buena apuesta contar historias sobre temas universales. Y, como dices, en esta serie de “This Is Football” buscábamos temas alrededor de algo eterno, y por eso cada capítulo tiene títulos como la fe, la esperanza… Ese tipo de cosas. Y también esas historias de redención suelen tener un eco especialmente fuerte entre los seres humanos. Como demuestra la cantidad de películas de Hollywood cuya idea esencial es la redención; películas que funcionan muy bien. Y aquí, en el caso de Ruanda, estamos hablando de algo que es esperanza o fe, pero la redención está en el meollo de la cuestión. Y la redención nos encanta a todos. Porque todos sufrimos, tenemos nuestros momentos difíciles, nos caemos y nos gusta pensar que después de caernos podremos levantarnos y llegar a la gloria.

De hecho, es una declaración de principios. En el fondo, estás diciendo que crees, todavía, en el ser humano. ¿Es posible eso teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo y viviendo últimamente?

Si no creemos en el ser humano, ¿en qué vamos a creer? La alternativa es el cinismo más absoluto, o el nihilismo, y eso es una vida sin energía. Lo más importante en la vida es tener energía positiva. Si no, te rindes. Si no, como decía Albert Camus, la pregunta es: ¿suicidarse o no? Si no tienes un poco de fe en el ser humano, que, a fin de cuentas, es tener fe en ti mismo, mejor tírate de un edificio alto.

Donald Trump, El Mal Perdedor.

¿Crees en todo tipo de seres humanos? ¿También en el que vota a Trump, por ejemplo?

Bueno, creer, creer, creer… Sé que existen. ¿Qué quieres decir con creer?

Confiar en la bondad del ser humano. ¿Crees que los que votan a Trump tienen ese componente de bondad?

Sí, seguro.

¿Seguro?

Desde mi punto de vista, y es una opinión bastante generalizada en Estados Unidos, o en la mitad de Estados Unidos, y en la mayor parte del mundo, esta gente ha sucumbido a un engaño. Trump ha despertado en ellos los peores, no lo mejores, sentimientos humanos. Pero, dicho esto, yo he conocido a esta gente y, no sé, si yo voy caminando, cruzo la calle y me atropella un autobús y estoy ahí, al borde la muerte, confío en que es igual de factible que venga en mi ayuda un votante de Trump que uno de Joseph Biden. Una cosa es lo personal y otra cosa es lo colectivo, la locura de las masas, las locuras tribales. Y el fenómeno de Trump es un caso, para mí, de demencia tribal a lo bestia.

¿Es Trump para ti una obsesión ahora mismo? Lo digo porque, cuando escribes sobre él, se te nota encendido y casi colérico, como se ha podido leer en tus columnas en ‘La Vanguardia’ de los últimos tiempos y en la serie de artículos que escribiste la semana previa a las elecciones en ruta por Estados Unidos con tu amigo Lenny ejerciendo de una especie de Sancho Panza y tú, de Don Quijote justiciero, algo que se plasmó en toda su crudeza en el monumental “Epitafio para un loco”, ajuste de cuentas publicado el 8 de noviembre.

Bueno, no sé si obsesión es necesariamente la palabra a utilizar. A ver, yo soy periodista y en este momento Trump es la noticia más grande del mundo. Entonces, puedes hablar de mi obsesión o de la obsesión de todos los medios. Yo, en este sentido, voy con la corriente. No sé, como cuando el tema del famoso y supuesto referéndum en Cataluña, y después, cuando metieron a los políticos presos; si quieres, esa fue otra gran obsesión, pero también era el reflejo del interés que estaba provocando en los medios en general y por extensión en la población. Y, claro, cuando Mandela sale de la cárcel, pues me pasé un mes escribiendo sobre él; llámalo obsesión, si quieres, pero también te digo que es mi obligación periodística atender a este tipo de cuestiones. Y, además, es un tema, Trump, que conozco bastante; creo que hay poca gente aquí, en España, en los medios para los que yo escribo, que esté más al tanto del fenómeno Trump que yo, con la excepción, claro, de los corresponsales que tienen su base en Washington o en Nueva York. Por tanto, creo que aporto un valor añadido al tema. Dicho todo esto, yo, como periodista, he enviado historias desde más de sesenta países en mi vida y he visto muchas muchas cosas, pero jamás he visto un fenómeno más aberrante que Donald Trump. ¿Por qué? Por la discrepancia entre lo que se pensaba que era la solidez y, en muchos sentidos, la ejemplaridad de la democracia estadounidense y la salvajada de tener a un presidente absolutamente bananero que se correspondería mucho más con un país tropical, no sé, recién llegado a la democracia que con un país con una democracia tan estable, tan antigua y tan venerable como la de Estados Unidos. Y también, para acabar de responder a tu pregunta, porque me parece un fenómeno absolutamente fascinante. Me parece extraordinario que un personaje tan manifiestamente vulgar, mentiroso y ruin como Donald Trump se convierta en el líder de la secta religiosa más grande que se ha visto en la historia de Estados Unidos.

Si lo pudieses entrevistar ahora mismo, ¿qué le preguntarías?

No sé si querría entrevistarlo. De verdad. Es que…

¿No querrías entrevistarlo? Me sorprende.

No, no. La gente siempre supone que yo quiero entrevistar, que un periodista quiere entrevistar a toda la gente famosa del momento. Es que no es así. Para empezar, las entrevistas más interesantes que he hecho en mi vida no han sido con gente famosa –y he hecho muchas con gente famosa–, sino con gente desconocida para el gran público. A Trump no sabría… Es que sería imposible hablar con él. Para mí, él es como de otra especie. Sería imposible tener una entrevista coherente con él. Buf (suspira). Es que…

“Todo lo que ha hecho el Partido Republicano o los barones del partido desde que llegó el fenómeno Trump ha sido mostrar puro cinismo; poner intereses de partido y personales por encima del bien de la nación y de la democracia estadounidense”

¿Crees, de verdad, que es un loco peligroso que solo se mueve por orgullo y egocentrismo?

Yo creo que él no sabe dónde está. Y por eso digo que es un loco. Para ser un loco uno no tiene que saber dónde está, o tener una percepción totalmente alternativa de la realidad. Obviamente, tiene un potencial tremendo para desestabilizar y causar muchos problemas y provocar mucho daño a la democracia estadounidense. Es una especie de fuerza de la naturaleza, es como un virus, y el coronavirus no tiene un plan, va a lo suyo. Y el virus Trump también va a lo suyo, que es buscar su propia supervivencia, y su propio éxito. Y eso es todo. Ese es el alfa y el omega de Donald Trump. Los cuatro años de Donald Trump para mí han sido algo extraordinario, surreal: ¡que ese personaje ocupase la Casa Blanca! Y te puedo asegurar que yo no estoy solo. Si tú crees que mis artículos en ‘La Vanguardia’ son, como tú dices, coléricos y obsesivos…

No, no…

… Pues haz un repaso: ‘The New York Times’, ‘The Washington Post’, ‘Newsweek’, ‘Time’, CBS, ABC, NBC y todo lo que tú quieras, y yo me quedo muy corto comparado con los medios tradicionales norteamericanos.

No, John, no lo decía como una crítica, sino como la constatación de un tema en el que has abundado bastante en los últimos tiempos de una manera unidireccional. Aunque también es cierto que, en ese viaje-reportaje que hiciste con tu amigo, diste voz a gente que lo votaba, destacando a intelectuales que, por desprecio a lo políticamente correcto o por distanciarse de la imagen liberal del quiero y no puedo de los demócratas, se decantaban por Trump. ¿Por qué crees que el Partido Republicano…

Espera, espera (autoritario). Es que llega un punto en que esto de ser equilibrado y –esta palabra tan estúpida que se usa en el periodismo– “objetivo” simplemente no toca. Cuando el personaje sobre el que estás hablando ha cruzado una cierta línea, dar un equilibrio entre lo que él dice y lo que el otro dice, en el clásico estilo periodístico ecuánime, ya no sirve. Como cuando yo estaba en Sudáfrica…

Quieres decir que hay que tomar partido…

En Sudáfrica había un partido de extrema derecha, que iban armados, y que me recuerda a la gente más extrema que apoya a Donald Trump, y con esa gente yo no iba a hacer el numerito, la payasada de que lo que ellos dijesen, unos fanáticos peligrosos, iba a ser igual de válido que lo que dijese el otro bando. Para ir a un extremo muy extremo –y no quiero, como ya dije en un artículo, caer en la imbecilidad de decir que Trump es un nazi o algo así, porque por supuesto que no lo es–, también te digo que si yo hubiese sido corresponsal en Alemania en los años treinta desearía haber tenido la visión, la claridad, para no caer en la trampa de escribir “bueno, como dijo el señor Hitler, y después el otro lo cuestionó, pero luego Hitler también dijo esto otro”… No, hay un momento en que uno se tiene que definir moralmente y dejar de andarse con esta supuesta objetividad que muchas veces es una excusa para la cobardía moral.

Exactamente, tomar partido por las cosas… Antes quería preguntarte que por qué crees el Partido Republicano, ya sin cortapisas, no lo ninguneó y se desmarcó de él hace tiempo.

Bueno, es una cuestión de cinismo del poder total. Te puedo asegurar que Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, sabe mucho mejor que tú o que yo o que mis amigos en Estados Unidos que Trump es un loco ignorante y que ha sido una aberración que haya estado en la Casa Blanca, pero el hecho es que él arrastra a las multitudes. 72 millones de personas votaron por él. Y si los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes han logrado muchos votos en estas últimas elecciones, evidentemente, se debe, en parte, al factor Trump. Así que Trump, hasta ahora, era un idiota útil, muy útil para el Partido Republicano, y especialmente para la gente que ocupa puestos de poder en ese partido. Es por eso que vemos esa ambigüedad. Te puedo asegurar que si Trump hubiera hecho lo que se tiene que hacer en cualquier democracia adulta, que era reconocer la derrota y preparar las condiciones para un traspaso pacífico del poder, la totalidad del Partido Republicano lo habría acompañado y lo habría aceptado. En privado, gente como McConnell tienen clarísimo cuál es la situación: que Biden ganó y que se acabó. Pero todo lo que ha hecho el Partido Republicano o los barones del partido desde que llegó el fenómeno Trump ha sido mostrar puro cinismo; poner intereses de partido y personales por encima del bien de la nación y de la democracia estadounidense.

“Sol y sangre. Mis mejores reportajes” (Librosdevanguardia, 2020).

Cambiemos de tema. He leído el libro de tu recopilación de artículos “Sol y sangre. Mis mejores reportajes” (Librosdevanguardia, 2020) y no puedo más que admirar tu capacidad para la reflexión periodística, esa mezcla de datos y proximidad que tan bien manejas en artículos diversos sobre temas tan alejados. ¿Cuál es el propósito que persigues cuando te planteas un tema a tratar? O, mejor, ¿qué te lleva a escoger un determinado asunto? ¿Lo sueles proponer tú? ¿Te lo proponen?

La mayoría de las veces lo propongo yo. A ver, ¿cuántas historias habré escrito en mi vida? No sé, muchísimas, miles, y diría que en el 95% de los casos yo soy el que las ha propuesto. Pero, dicho esto, quizá algunas de las mejores que he hecho hayan sido propuestas por los editores de los periódicos o las revistas donde he trabajado. Obviamente, no sé por dónde empezar, pero uno tiene su ojo periodístico y una idea sobre temas o personajes o lugares que pueden ser de interés para el amplio público que lee un diario. Me voy a desviar un poquito de tu pregunta, pero el reto al escribir cualquier pieza es atender a las necesidades de los expertos y, al mismo tiempo, buscando un equilibrio, conseguir despertar el interés de las personas ajenas al tema para que a estos profanos les interese la historia de tal modo que lleguen hasta el final; ese es el objetivo: cogerlos por el pescuezo y no soltarlos hasta el último párrafo. Y que convenza tanto a unos como a otros. Ese es uno de los factores que tengo en mente cuando elijo una historia para desarrollar.

Precisamente, una de las historias de este libro es el artículo titulado “Kenia: Las puertas del cielo”, publicado en 2003. El protagonista es Protus Lumiti, un padre para muchos huérfanos del sida abandonados. Hay una expresión que lo define muy acertadamente: es una persona que sonríe con frecuencia, pero ríe pocas veces. ¿Eso te lo aplicas a ti mismo, en tu vida? Tantas historias densas vividas por ti, ¿te han quitado optimismo?

Yo soy una persona muy optimista, siempre. Al menos, eso es lo que yo quiero pensar. Quizá gente que me conoce bien te diga lo contrario. Yo creo que soy una persona optimista y de mucha energía, energía que saco para fuera; no me corroe por dentro. Siento que tengo muchísimas cosas por hacer, aunque llevo ya 40 años como periodista, pero estoy absolutamente convencido, y aquí quizá me delate como un loco, igual que Trump, de que lo mejor está por llegar: que voy a escribir mejor y que voy a hacer mejores libros y documentales. Y soy optimista respecto a mi vida personal. Este señor, Protus Lumiti, sonríe pero no se ríe; sí, efectivamente, porque entiende las ironías de la vida y es una persona bondadosa llevada al extremo, pero, claro, no se ríe a carcajadas porque él lleva permanentemente una carga de sufrimiento muy fuerte, y la lleva todos los días; el sufrimiento de otros, y con eso es muy difícil tener la energía o las ganas para reír. Yo, en cambio, me río y sonrío. Pese a que he visto cosas muy terribles…Y, de hecho, la gente me lo pregunta: si me ha traumatizado ver masacres, muertes… Creo que tengo un mecanismo defensivo que quizá sea parecido al de los cirujanos, salvando las diferencias –por supuesto, los cirujanos hacen un trabajo mucho más difícil e importante que el mío–, y también al de los fotoperiodistas, que retratan cosas muy terribles, pero esa cámara les sirve como una especie de defensa entre ellos y lo que ven. Hay gente que queda muy tocada… Quizá sea por una falta de sensibilidad por mi parte, pero creo que, aun habiendo vivido todo eso, no me he sentido muy traumatizado en cuanto a mi actitud frente a la vida.

Te enternecen muchos de los protagonistas de tus reportajes; es evidente. Los describes con una ternura y sensibilidad que, a veces, para un descreído, podría parecer que casi rayas lo cursi. ¿Acaso los presentas como espejo para que los lectores adquieran un modelo de conducta a través de la bondad que transmiten muchos de esos personajes?

Sí. Aunque no es algo que piense de manera consciente: a ver qué sermón les voy a dar hoy, etc. No soy un periodista-cura. Pero de manera inconsciente, tal vez, veo comportamientos absolutamente ejemplares, una bondad, una nobleza, una generosidad extraordinarias, y, bueno, dejo que la persona que lo esté leyendo saque sus conclusiones. Así que, aunque sea inconscientemente, estoy dando ejemplos de cómo los seres humanos deberían comportarse. Y me gusta pensar, también, que yo he interiorizado alguna de estas lecciones y ejemplos y que los he asimilado, al menos un poco, en mi propia vida y en mis relaciones con las personas.

¿No es eso quizá un poco moralista?

Yo no soy un moralista escribiendo conscientemente sobre ello, pero si escribo sobre personas como Protus Lumiti lo hago con respeto y admiración. Por supuesto, he tomado una decisión moral… Por cierto, ese artículo generó un montón de dinero. Muchos lectores mandaron dinero a Protus… Una señora inglesa mandó 10.000 libras a su orfanato, algo que no era mi objetivo al escribirlo, pero estoy contento de que generase ese resultado.

Kapuściński: el dilema de la bondad del periodista.

Sé que no compartes el pensamiento del polaco Kapuściński (1932-2007), considerado maestro de periodistas, cuando dijo que para ser buen periodista hay que ser buena persona. He leído en alguna entrevista que te han hecho que piensas que no; y que conoces a auténticos hijos de puta que son muy buenos periodistas. Y más en un mundo, el del periodismo, donde el cinismo impera a sus anchas.

Es bastante difícil haber sido periodista durante muchos años y no haber adoptado un punto de cinismo y escepticismo; yo seguro que lo tengo, porque no soy el “Cándido” de Voltaire, no soy un ingenuo. Siempre hay un punto de escepticismo importante; más que de cinismo, que no me gusta tanto, porque resta valor a las cosas. En cualquier caso, el escepticismo creo que es algo sano y absolutamente necesario en el periodista. Si no, te pueden tomar por imbécil y explotarte muchísimo. Pero para ser buen periodista no hay que ser buena persona, claro que no. Hay diferentes tipos de periodistas. Por ejemplo, uno que te saca una supermegaexclusiva, el escándalo Watergate: Bob Woodward y Carl Bernstein. Esos tipos yo no sé si eran buenas personas o malas personas, algo que, por otra parte, es un criterio tremendamente subjetivo, pero ser una buena persona no fue un elemento indispensable para que pudiesen cumplir su misión. Aun así, en cierta manera, en según qué exclusivas, vas a hacer daño a la gente, a políticos con aspiraciones, por ejemplo, o a banqueros, o a futbolistas; vas a dañar a la gente. Y quizá piensas que esa gente se lo merece, o quizá no, pero tener un punto de maldad no hace que empeore tu misión periodística, no. O sea, que esto que dijo Kapuściński, al que admiro muchísimo –he leído todo lo que ha escrito y es maravilloso–, de que para ser buen periodista hay que ser buena persona me parece una tontería total.

En cualquier caso, ¿tú te consideras una buena persona, John?

Claro, joder. Pero también Donald Trump se considera buena persona o Hitler se consideraba buena persona. Entonces, esta pregunta no tiene mucho valor, y la respuesta tampoco.

Tengo apuntados los nombres de unos periodistas referenciales: Gay Talese, Seymour Hersh, el recientemente fallecido Robert Fisk (1946-2020) y el español Manuel Chaves Nogales (1897-1944), del que acaban de publicar toda su obra. Imagino que los conoces. Me gustaría saber qué opinión tienes sobre ellos, si te gustan o no, y si te han servido de ejemplo.

La verdad es que yo no he sido seguidor de otros periodistas. Quizá en mis comienzos aprendí de periodistas más veteranos, los que me rodeaban; los observaba en acción e intentaba imitar lo que hacían. Yo nunca estudié periodismo, así que tuve que aprender la profesión sobre la marcha. Te podría decir nombres de personas que seguramente tú no conoces, que el público no conoce, y que tuvieron mucho más impacto sobre mi trabajo de periodista que estos nombres famosos que mencionas. Sí, he leído a Manuel Nogales, y me encanta lo que escribió sobre el torero ese (se refiere a Juan Belmonte), me gusta un montón. Y a Robert Fisk lo conocí personalmente, no muy bien, pero estuvimos en el mismo diario, en ‘The Independent’, durante muchos años. Él de corresponsal en Beirut, yo en otros lugares, así que no nos veíamos mucho; pero era un tipo muy brillante y, entre otras cosas, le envidiaba la rapidez con la que escribía sus artículos; era como tocar el piano, acariciaba las teclas como si estuviera sentado al piano tocando una sinfonía. Pero la verdad es que yo no he tenido ídolos en los que me haya basado. Aunque seguro que muchas cosas que he leído han impactado en mí, y espero que en muchos casos para bien. Pero lo cierto es que no tengo un ejemplo, o tres o cuatro, de periodistas que hayan sido mis guías.

Pero tú sabes que eres ejemplo para periodistas. Te lo habrán dicho, supongo.

Eso no quiero ni pensarlo.

Messi, genio del fútbol.

Una curiosidad, casi una tontería por mi parte: ¿puede ser que tu fascinación por Maradona y Messi se deba a que empezaste tu carrera de periodista precisamente trabajando en Argentina, en el ‘Buenos Aires Herald’ en 1981? ¿Quizá este imaginario argentino te ha inducido a elevarlos a la categoría de mitos? He visto que en tu WhatsApp tienes una foto con Maradona y sé que Messi es para ti, según has dicho, casi como la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

Sí, Messi es lo más cercano que tengo a una religión… Bueno, me imagino que sí, que el factor argentino es importante para mí porque Argentina ha sido un país tremendamente importante en mi vida. Transcurrió allí mi infancia, fui argentino antes que cualquier otra cosa y después inicié mi vida independiente adulta en Argentina. Eso fue decisivamente formativo en todo lo demás que he hecho. Sí, Argentina es una de mis patrias. Ahora, dicho esto, Maradona me parecía un gran futbolista a la vez que un personaje grotesco. He escrito muchas cosas sobre Maradona que no convergen precisamente con los fieles… Muchos argentinos ven a Maradona como la mitad de los americanos ven a Trump. Por otra parte, Messi me encanta. Y estoy seguro que aunque no tuviese vínculo alguno con Argentina estaría fascinado con Messi porque Messi es algo universal, eterno, brillante; es un genio.

En esta tu época de iniciación coincidiste con el Proceso dictatorial argentino. Después, fuiste testigo en Centroamérica de contiendas civiles entre guerrillas y ejércitos. Y, por supuesto, viviste el apartheid en Sudáfrica. Parecen escenarios únicos, maravillosos, para formarse como periodista a la antigua usanza, ¿no? Has tenido un contexto que te ha posibilitado escribir historias fantásticas en momentos difíciles.

Sí, he tenido suerte de haberme metido en el mundo del periodismo sin haber estudiado periodismo, como te dije antes; ocurrió casi por casualidad. Y después tomé algunas decisiones acertadas que fácilmente las podía no haber tomado. Cuando me fui a Centroamérica fue justo después de haber recibido dos ofertas de trabajo en televisión, en Inglaterra. En las dos me iban a pagar muchísimo más dinero del que gané, hasta que pasaron varios años, en el periodismo escrito. Decidí jugármela por una especie de impulso loco. En vez de tener un trabajo fijo, con perspectivas claras, con un buen dinero, me fui a vivir a la pobreza durante un año en México. Puedo decir que mi tesoro no ha sido el dinero, sino las experiencias que he podido vivir… No lo había pensado hasta ahora, pero fue gracias a esa decisión loca y a optar por la aventura.

Observando todo este escenario que te ha acompañado, todo suena muy romántico, casi de película. Me recuerda, por ejemplo, a “El año que vivimos peligrosamente”, de Peter Weir. No sé si la has visto. La del reportero australiano en Indonesia.

Sí, me gustó esa peli.

“Mucho tomate hay en mi currículum, en mi historia, muchas aventuras, guerras en Centroamérica, elecciones, Trump, África, Asia, lo que tú quieras, pero realmente lo más importante es la vida personal con muchísima diferencia”

Estoy entrando en lo privado, pero ¿has vivido o has “romantizado” vivencias personales que se han mezclado con tu trabajo profesional a ese nivel “peliculero”? ¿Esos escenarios te han posibilitado aventuras románticas de ese tipo, por ejemplo?... En un buen tono, quiero decir. Puedes contestar o no, claro.

A ese nivel, no sé. Obviamente, es una película en la que también habrán exagerado bastante. Pero sí, seguro que sí. He tenido muchas aventuras. La cuestión es saber si cosas que he vivido se podrían convertir en película. Sin duda, he vivido historias que han tenido un poco de todo: peligro, riesgos de muerte, romances, amoríos, todo mezclado. Sí, he vivido eso, y mucho, pero no lo voy a contar ahora.

No, ya, ya… Pero ¿te han marcado a nivel personal todas estas vivencias, al margen de lo profesional?

Bueno, es que no se puede distinguir entre una cosa y otra. Todo forma parte de mis experiencias. Yo creo que, aunque ves mi currículum y puedes pensar: “uy, qué emocionante”, la verdad, lo más importante, con mucha diferencia, es lo personal, mi relación con las personas, con la familia. Como diría mi madre, mucho tomate hay en mi currículum, en mi historia, muchas aventuras, guerras en Centroamérica, elecciones, Trump, África, Asia, lo que tú quieras, pero realmente lo más importante es la vida personal con muchísima diferencia.

¿Qué sentiste cuando el gobierno de Venezuela te negó la entrada a su país en 2019? ¿Consideraste un elogio que tu presencia incomodase al régimen chavista?

No, no, no, no, no. Más me nada, me irritó.

¿Simplemente fue una molestia para ti, sin más?

Sí, fue una gran molestia… Bueno, OK, que el gobierno chavista no quiera que vaya allí refleja que no les gustó un artículo que había escrito seis o siete años antes sobre el narcotráfico y Venezuela. Sospecho que fue eso. Nunca lo dijeron. Pero no lo siento como un elogio ni lo vivo como una muestra de orgullo. Realmente, lo había olvidado. Me acordé recientemente porque se cumplió el primer aniversario; de hecho, alguien me lo recordó. Más que nada, fue una experiencia profundamente irritante.

Ahora que han pasado ya más de tres años, me gustaría que me hablases de tu sonada despedida de ‘El País’ en 2017 tras la publicación del famoso artículo en ‘The Times’ sobre el tan controvertido proceso soberanista en Cataluña: “Independencia catalana: la arrogancia de Madrid explica este caos”. Ya sé que te han preguntado mucho sobre ello, pero ¿cómo ves ahora aquel incidente? ¿Te decepcionó ‘El País’ al optar por echar a un periodista estrella como tú, tras muchos años trabajando en esa cabecera, solo porque no pensabas igual que ellos, cuando además tú decías que no eras proindependentista, sino que simplemente estabas a favor de un referéndum?

No, no estaba a favor del referéndum. El referéndum me pareció una gran gilipollez.

No me refiero a ese referéndum del 1 de octubre de 2017. Me refiero a un referéndum pactado.

Ah, sí, sí. Disculpa… Sí, totalmente de acuerdo en ese referéndum pactado. Yo y el 75% de los catalanes. Eso ya es el pasado. ‘El País’ no es el mejor periódico en el que he trabajado. Al final me estaban medio censurando o directamente censurando historias. Creo que pasaron por una época muy loca. Ahora ‘El País’ creo que está mucho mejor, mucho más asentado. Pero creo que estaban en una espiral bastante triste, combinación de haber perdido su brújula política, la que habían tenido antes, y lo relacionado con las enormes deudas que había acumulado el grupo PRISA. Creo que el diario se desquició. Pero, mira, la verdad es que de todos modos en esa época, o poco después, habría tenido que dejar ‘El País’ por voluntad propia, o habría tenido que limitar muchísimo mi producción, porque justo ahí empezaba la serie de “This Is Football”, que me consumió un par de años de mi vida. Así que no fue un desastre para nada a nivel profesional o económico, afortunadamente, y no fue tan decepcionante porque ya me iba decepcionado con ‘El País’ a lo largo de un año o dos. Si hablas con amigos míos te dirán que un año antes, o incluso dos, yo estaba pensando en irme de ‘El País’ porque no me sentía a gusto ahí. Entonces, no fue una gran decepción, fue una sorpresa cuando ocurrió. Lo que me pareció bastante patético fue el tema económico. Yo había trabajado ahí, buf, casi, bueno, como diecinueve años, como colaborador, no en plantilla. Me dieron la opción de estar en plantilla y yo decidí que no porque quería, justamente, poder seguir escribiendo artículos para diarios como ‘The Times’, de Londres, pero tenía un contrato con ellos, y esto te lo digo no tanto por el dinero, sino por lo que significa. Te cuento esta historia porque, según el contrato, si me despedían me tenían que pagar tres meses de sueldo, que no es exactamente una barbaridad después de diecinueve años. Me pagaron un mes, pero después, en el segundo mes, escribí una historia para ‘La Vanguardia’ y, entonces, me escribieron diciéndome que había algo en el contrato que decía que si escribía en esos tres meses para otro diario ya no me tenían que pagar esos tres meses. Con lo cual, después de diecinueve años ahí trabajando bastante duro, y creo que aportando bastante al diario, me pagaron un mes de compensación. No es tanto por el dinero, sino por la mezquindad, que me provocó un cierto rechazo. Pero aparte de ese detalle, buf, para mí no fue ni remotamente una tragedia ni una tristeza ni una decepción dejar de trabajar para ‘El País’. Estoy muchísimo más tranquilo y feliz trabajando para ‘La Vanguardia’, aunque trabajo mucho menos para ‘La Vanguardia’ de lo que trabajé para ‘El País’; normalmente, solo publico una columna semanal, pero me siento muchísimo más a gusto y noto que estoy en un periódico muchísimo más sano.

“Y en ‘La Vanguardia’ el ambiente es mucho más, como digo, amigable, sociable, con más sentido del humor, no tan opresivo, no hay esa grisura que había en ‘El País’”

Te quería preguntar precisamente sobre ‘La Vanguardia’. Ahora mismo, para mí, y con diferencia, es el mejor periódico que se puede leer en España. ¿Te sientes libre escribiendo para ellos?

Sí, me siento bien a todos los niveles. Primero, estoy de acuerdo contigo, que ‘La Vanguardia’ es el mejor periódico, el que mejor cubre, yo creo, la política española. Escribir en ‘El País’ sobre política española es un campo minado. En ‘La Vanguardia’ hay muchas más voces, existe una interpretación mucho más equilibrada en los análisis que se hacen de lo que ocurre dentro de España; eso por un lado. También creo que cubre muy bien las noticias internacionales. Es un periódico atractivo, ameno. En cuanto a lo mío, yo me siento muy a gusto con la gente de ‘La Vanguardia’. Tengo una relación mucho más cercana y amigable con mis compañeros, en general, que la que tuve con mis compañeros en ‘El País’, con excepciones gloriosas. Iba a la redacción de ‘El País’ y tenía la sensación de entrar en un ministerio de esos donde la gente está ya amargada y lo único que quieren es irse a tomar un café porque no les gusta su trabajo. Y en ‘La Vanguardia’ el ambiente es mucho más, como digo, amigable, sociable, con más sentido del humor, no tan opresivo, no hay esa grisura que había en ‘El País’. Y me dejan que escriba cualquier cosa y no me cuestionan nada. Claro, si me paso alguna vez, estoy agradecido si alguien me dice: “John, ¿estás seguro?”, pero censurarme de la manera realmente lamentable y cobarde que a veces hacían en ‘El País’, nunca.

Cambiando de tema, vamos a otra cosa curiosa en tu trayectoria: sorprende que la saga de películas de “La jungla de cristal” reapareciese tras doce años de silencio (“La jungla 4.0”, 2007; filme que en principio iba a ser dirigido por Luc Besson) inspirándose en un artículo tuyo. Publicado en la revista ‘Wired’ y titulado “Adiós a las armas”, trataba de la inseguridad o vulnerabilidad en internet, una pieza que podríamos catalogar de profética, visto lo visto, y más teniendo en cuenta que fue escrita en 1997. ¿Tenías una bola de cristal?

Bueno, en este caso, y volviendo a lo que me preguntaste antes sobre si las ideas para los artículos las proponía yo, he de decir que en esta ocasión no fue mía. Fue un amigo, editor en la revista ‘Wired’, quien me contactó. En el año 97 yo no me enteraba de nada; creo que apenas empezaba a pillar lo que era el email. De todas las historias que he escrito en mi vida, debo confesar que esta es en la que necesité más ayuda de un editor, porque lo de internet y las guerras cibernéticas era un terreno absolutamente desconocido para mí. Por eso le di la mitad del dinero que me pagaron por la peli al editor en San Francisco, porque sin él no hubiera podido escribir el artículo.

Otra cosa de la que quiero conocer tu punto de vista: las redes sociales. ¿Cómo se vive ajeno a la fiebre de las redes sociales, tú que renegaste en 2016 de Twitter tomando una frase prestada de Santiago Segurola: “Twitter es un bar de borrachos”?

¿Te puedo preguntar a ti? ¿Cómo se vive en las redes sociales?

John, no tengo redes sociales.

Ah, bueno. Recuerdo que cuando salió Twitter me decían muchos compañeros de ‘El País’ que era imposible ser periodista y no tener Twitter. Así que dije: “Vale, bueno, si es imposible lo voy a probar”. Y creo que estuve ahí un par de años. Ahora miro hacia atrás y me parece absolutamente ridículo, vergonzoso, una pérdida de tiempo y de vida total; lamento profundamente haber estado en Twitter y jamás volveré a estar en Twitter. Probé también Facebook un tiempo, cuando salió mi libro con Rafa Nadal (se refiere a “Rafa. Mi historia”, 2011); me dijeron: “Oye, tienes que estar en Facebook para que la gente compre tu libro”. Bueno, pues “vamos a Facebook”. Duré un par de meses y me pareció tan ridículo estar en Facebook… Pensé que si quiero estar en contacto con mis amigos, tengo el mail, tengo el teléfono, tengo el WhatsApp… ¿Para qué quiero buscar nuevos amigos? A estas alturas del campeonato, cuando no sé si son hombres o mujeres, jóvenes o viejos, o incluso si son seres humanos. Para mí salir de Twitter fue una liberación total. Pero, ante todo, lo que siento es vergüenza de haber aguantado ahí un par de años.

Bueno, supongo que ves narcisismo sumado a exhibicionismo. Yo creo, y me aventuro hacia lo impopular, que es para gente necesitada o sobrada de afecto, de personalidad o de ego, que buscan en las redes sociales todo lo que quizá no tienen en su vida. ¿Cómo lo ves tú?

Bueno, es un poco fuerte decir eso, porque hay tantísima gente que está en las redes sociales que no creo que se pueda generalizar así. Lo más que puedo decir es que a mí no me gusta nada, y entre la gente que lo usa habrá gente narcisista, triste, sola, pero también habrá gente que esté perfectamente cuerda, que sabrá lo que hace y que quizá haya sabido cómo gestionar el tiempo que está en Twitter y el impacto que tiene sobre su cerebro mejor que yo.

“Para mí salir de Twitter fue una liberación total. Pero, ante todo, lo que siento es vergüenza de haber aguantado ahí un par de años”

En cualquier caso, está relacionado con el ego, ¿no crees? ¿Tú cómo vas de ego, John? ¿Te sientes una persona egocéntrica?

(Silencio)

Súper.

¿Superegocéntrica?

(Silencio)

(Molesto) Es que estas preguntas se las tienes que hacer a la gente que me rodea, no a mí. Yo, por supuesto, como todo el mundo, tengo una visión de mí mismo positiva, incluso, quizá, idealizada… Mira, por supuesto que tengo ego. ¿Quién no tiene ego? Algunos tienen un ego más destructivo que otros, pero, por supuesto, sí soy una persona competitiva. Cuando estaba en Sudáfrica, creo que éramos seis corresponsales británicos representando a seis periódicos británicos. Y yo competía con ellos. También eran amigos al mismo tiempo, lo cual, creo, es bastante remarcable; como también lo pueden ser futbolistas de equipos rivales, claro. Pero ¿que si tengo un punto de ego? Sí, por supuesto. Esto de escribir, estar ahí luciéndome, haciendo mis numeritos con mis columnas todos los domingos… Hay ahí, sin duda, un punto de llamar la atención… Pero si no tuviera ego no sería un ser humano, sería un flan, y sin duda no habría hecho las cosas que he hecho en mi vida. La palabra “ego” es muy amplia y tiene connotaciones peyorativas, pero creo que no debería tenerlas, porque ego lo tenemos todos. Ego significa yo. Yo soy yo. Todos somos así. Pero lo que sí puedo decir es que creo que tengo bastante confianza en mí mismo. Eso sí. Si no, no me habría ido a Centroamérica en mis comienzos como periodista y habría optado por algo más seguro.

¿Cómo te gusta que te vean o te imaginen tus lectores?

Pienso muy poco en la imagen que pueden tener de mí. No estoy aquí creando o cultivando una marca personal. Para nada. Quiero que me juzgue la gente que me rodea, mis amigos, mi familia, pero en cuanto a los lectores o al público que de vez en cuando me lee, o me escucha en la radio o me ve en televisión, quiero que saquen sus conclusiones de acuerdo a lo que estoy diciendo en ese momento. Pero si les caigo simpático o lo que sea, no lo pienso; pienso muy poco sobre cómo la gente me ve a mí. Sí que me sorprende cuando, a veces, que no ocurre mucho, me paran por la calle y me reconocen; casi prefiero que no pase eso. Me limito a hacer mi trabajo lo mejor que puedo, procuro ser un buen profesional y punto.

Barcelona, una ciudad para vivirla.

Vives de nuevo en Barcelona tras tu estancia en Londres después de haber pasado previamente unos quince años entre Sitges y Sant Pere de Ribes. ¿Tan a gusto te sientes aquí?

Ahora no me gusta nada vivir en Barcelona. Odio vivir en Barcelona. Barcelona sin bares ni restaurantes, no sé, mejor me voy a una aldea en Groenlandia. Pero virus y restricciones aparte, no hay lugar en el mundo donde quiera estar más que en Barcelona. He vivido más de un año en nueve o diez ciudades, o sea, tengo puntos de comparación, y no hay ningún lugar en el que prefiera vivir más que Barcelona.

¿Por qué te gusta tanto, con respecto a tantas ciudades que has podido conocer?

Bueno, es un buen tamaño de ciudad. La logística cotidiana no es imposible. No es como en Londres, donde todo es una expedición; ir a la tintorería: una expedición. Me gusta mucho caminar por la ciudad, y en Barcelona puedo caminar yendo a casi todo lo que tengo que hacer. Bueno, en mi caso, claro, porque también he decidido vivir en el centro de Barcelona. Cada vez que salgo a caminar descubro algún detalle en una ventana, en una puerta, en un edificio, en una tienda, que me parece bonito, exquisito, que me llama la atención y que me procura un momento de alegría. Me encanta la estética de la ciudad. Me gusta el clima. Me gusta que esté al lado del mar. Me gusta la gente, por regla general, aunque siempre hay excepciones. Me gusta la actitud hacia la vida que, en tiempos normales, se ha logrado en Barcelona: un buen equilibrio entre la necesidad de trabajar y el saber disfrutar.

Cumples 65 años en 2021. Te iba a preguntar si te vas a jubilar, pero, según me has dicho antes, creo que no tienes ninguna intención de hacerlo. Vas a seguir, ¿no?

Hasta que no pueda más, sí. No tengo la más mínima intención de parar de escribir y de producir en mi rama profesional; nunca, nunca.

“He vivido más de un año en nueve o diez ciudades, o sea, tengo puntos de comparación, y no hay ningún lugar en el que prefiera vivir más que Barcelona”

¿Qué temas te gustaría poder tratar que no hayas tratado?

No lo sé. Los temas van surgiendo, pero no tengo grandes ambiciones frustradas. A veces me preguntan: “¿A quién te gustaría entrevistar?”. En el periodismo se suele dar mucha importancia a la entrevista; por ejemplo, quizá tú conmigo en este preciso momento. En mi trayectoria, estas entrevistas informales han jugado un papel relativamente pequeño, casi irrelevante, aunque he entrevistado a muchísima gente famosa. No quiero entrevistar a nadie en particular. Si sale algo, perfecto. Pero no me interesa eso. Me interesa mucho más buscar a gente interesante no famosa; eso sí me gusta. Pero entrevistas, ninguna.

¿Y lugares de los que te gustaría escribir y de los que todavía no hayas escrito?

Buf, no sé, quizá me gustaría conocer Rusia un poco más, pero eso es difícil porque no hablo el idioma. No tengo grandes ambiciones, pero al mismo tiempo confío en que siempre surgirán cosas interesantes.

Una última pregunta. Aparte de por Nelson Mandela, que es tu personaje fetiche y por el que todo el mundo te conoce, ¿qué otro entrevistado recuerdas con cariño, aunque no sea popular, y que te aportase y te diese más cosas?

Tengo una tendencia a olvidar mis entrevistas con gente conocida. Las olvido. Es curioso. En general, me olvido de lo que he hecho. Siempre estoy absolutamente metido en la historia que estoy haciendo en tiempo presente, algo que muchas veces significa estar pensando ya en el futuro. Muchas veces, y no miento, me olvido de lo que escribí la semana anterior, de la columna de ‘La Vanguardia’ de la semana anterior. ¿Entrevistados particularmente interesantes? No sé, no es una persona que me haya generado los sentimientos de admiración que siento por Mandela, pero el presidente de Ruanda, Paul Kagame, me parece un personaje absolutamente fascinante. Aun no siendo ni remotamente Nelson Mandela, ni por carisma ni por encanto, es un tipo tan extraordinario… Y si quieres a otro que me haya impresionado, y que me parezca fantástico e incondicionalmente admirable, ese es el arzobispo Desmond Tutu. Absolutamente. ∎

John Carlin opina sobre fútbol, Trump y ‘El País’.

Compartir

Etiquetas

Contenidos relacionados

Contenido exclusivo

Para poder leer el contenido tienes que estar registrado.

Regístrate y podrás acceder a 3 artículos gratis al mes.

Inicia sesión