Firma invitada / Afectos de sonido

Tinnitus

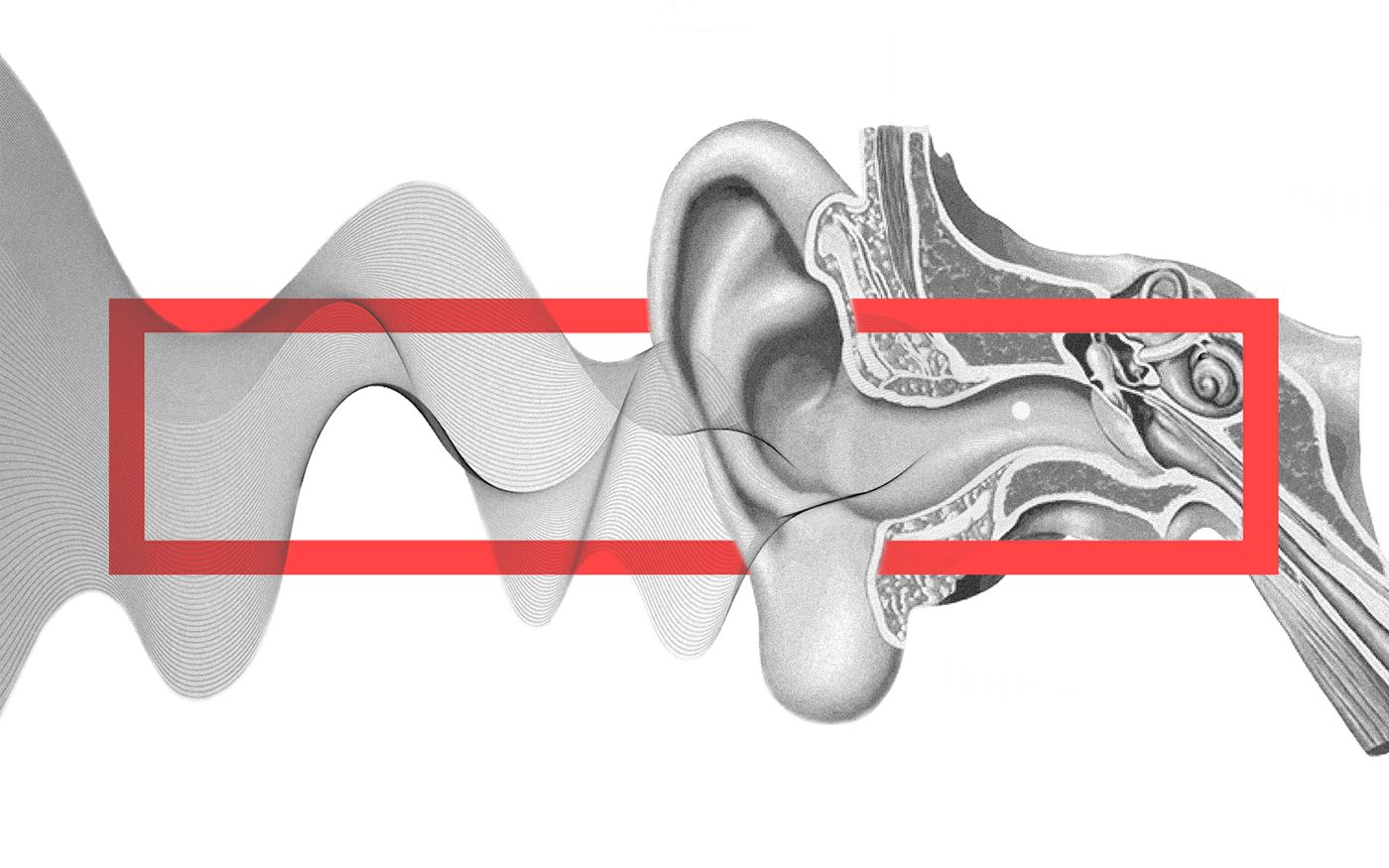

l despertar una mañana de septiembre –“tras un sueño intranquilo”, podría añadir– sentí de repente cómo se apoderaba de mí un pitido estridente y violento que me retumbaba en la cabeza. Era (y es) como si me acabara de estallar una granada junto a la almohada, o como si mi oído izquierdo tuviera un acople. Aquello no se parecía al clásico silbidito del tímpano que para los supersticiosos significa que alguien anda criticándote por la espalda, sino que era (y es) más bien como un revival siniestro de la carta de ajuste, pero por un megáfono interno y en la frecuencia más aguda posible. A todo volumen. Las veinticuatro horas del día.

Al principio deduje que lo que me estaba ocurriendo era un efecto secundario, por haber escuchado tanta música –y tan alta– en auriculares con cancelación de ruido externo. Después de alabarla tanto, ¿se había vuelto en mi contra esa tecnología? Me dije a mí mismo que era algo pasajero, la advertencia física de mi propio oído. O quizá un tapón, quién sabía. Yo le había leído a David Byrne la recomendación de escuchar menos música en auriculares –“es la cota más alta del narcisismo”, añadía, para provocar–. “El mundo está saturado (sobre todo) de sonidos grabados. Ahora el silencio es la rareza por la que pagamos y saboreamos”, argumentó en “Cómo funciona la música” (2012). En mi caso, el silencio se acababa de convertir en una página del pasado.

Pasaban los días y el volumen del pitido no remitía. Uno iba preguntando por ahí, con la esperanza de encontrarse con experiencias parecidas con final feliz. Pero nadie me decía “a mí me pasó lo mismo y tal como vino, se fue”, sino todo lo contrario: “Acostúmbrate a vivir con él”. Parecía claro que aquel pitido era la versión full equipe del tinnitus, uno de los males más temidos –y desgraciadamente comunes– en el mundo de la música. La lista de damnificados por esta dolencia es larga: Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty, Ozzy Osbourne, Barbra Streisand, Bob Mould, Noel Gallagher, Eric Clapton, Sting, Bono, The Edge, Chris Martin, Anthony Kiedis, James Hetfield, Lars Ulrich... Y en España, Josele Santiago, Pulpul de Ska-P, Víctor Cabezuelo de Rufus T. Firefly o Juankar de Boikot.

Y por encima de todos ellos, nuestro sordo favorito, Pete Townshend, que no oye apenas nada por el oído izquierdo y tiene acúfenos severos en el otro, después de que Keith Moon hiciera explotar su batería –al final de una actuación televisiva en septiembre de 1967– a menos de un metro de donde él estaba destrozando a su vez su guitarra eléctrica. En la grabación, que sirve de inicio para el documental sobre la banda “The Kids Are Alright” (Jeff Stein, 1979), se ve al bueno de Pete aturdido durante un segundo, hurgándose el oído tras la explosión... antes de destrozar otra guitarra más, como si nada. Como si no acabase de perder un oído para siempre.

Más adelante, Townshend se sumó a la teoría de Byrne –en realidad, se adelantó– y achacó sus problemas auditivos al uso de auriculares a volumen inadecuado durante las sesiones de grabación. “Mi intuición me dice que quienes abusan van a tener problemas”, expuso. Nunca he sido hipocondríaco, pero al leer estas cosas comencé a sugestionarme, de manera que para cuando pedí cita con el médico, mi única duda era si yo, además de tener un acúfeno de manual, me estaba quedando sordo como el líder de The Who. Y encima sin una historia increíble que lo justificase.

Semanas más tarde, las pruebas médicas confirmaron lo obvio: lo mío era la madre de todos los tinnitus, muy agudo y muy para siempre. Con una leve pérdida de audición, pero nada grave por esa parte. Y sin embargo mi sensación era (y es) que ya no oía igual que antes. Es como si el oído izquierdo se me hubiera quedado a medias, encajado entre coche y andén. Tampoco debía el otorrino darle mucha importancia a esto último, porque me recibió comiendo unas galletas de chocolate y en medio de una llamada en espera, con el altavoz puesto (que por supuesto no colgó cuando yo entré). Eso me tranquilizó: tan grave no sería la cosa cuando era obvio que a ese señor no le preocupaba. Me despachó a la carrera, por si le atendían de repente al otro lado del teléfono. Con la boca llena, me avisó de que probablemente el acúfeno era cosa del estrés, pero que no había cura posible y que el mejor escenario era acostumbrarse a convivir con el ruido interno. Que lo siento mucho y que la vida es así, chaval, no la he inventado yo. Me recetó unas pastillas avisando de que en general no valen “para nada”, pero en algunos pacientes, pocos, rebajan la intensidad del pitido. No fue mi caso.

“Lo único que puede funcionarte es, cuando te dé fuerte el acúfeno, tararear una canción que te guste y que te sepas. Puedes cantar siempre la misma. Piensa una, a ver…”, me ordenó el doctor. La primera que me vino a la mente fue “A la luz de dos velas”, de Sr. Chinarro, una de mis canciones fetiche, tan magnética, tan dadaísta. Pero inmediatamente pensé –a saber por qué– que esa no iba a ser muy eficaz, y añadí a mi repertorio chinarrista contra el tinnitus otro tema más tarareable: “El rayo verde”. Me habría valido cualquiera de aquella época memorable, la verdad. A principios de siglo, Antonio Luque podía cantar el listín telefónico y ponerme los pelos de punta. “Pues esa misma canción, siempre”, me dijo el médico, que seguía mirando su móvil y no a mí. “El acúfeno no te va a desaparecer, pero al final te acostumbrarás y muchas veces ni te darás cuenta, ¿vale?”, remató, mirándome, ahora sí, por encima de las gafas y con las cejas levantadas, para darme a entender que la consulta había terminado y que adiós muy buenas, váyase usted a tararear a otra parte.

Me fui de allí con ganas de comer galletas y canturreando entre dientes (“uuun fenómeno celeste no es tan espectaculaaar”). Tampoco estaba tan mal, al cabo. La única solución era (y es) engañar al cerebro. Despistarlo, ya sea tarareando, ya sea desviando el pensamiento desde el oído hacia cualquier otro sonido del exterior. O intentando escuchar las canciones como si salieran del fondo de un tarro de mermelada, que es desde donde cantaban las Vainica Doble. Cualquier trampantojo puede valer, al final. ¿Pero de verdad esas cosas funcionan? En parte sí. Más de lo que me imaginaba. Y no es tan difícil conseguirlo, si te concentras en desconcentrarte (ejem). De nuevo tenemos que invocar aquí a san David Byrne: “Nuestros filtros internos son mucho más poderosos de lo que nos gustaría admitir”. O sea, que el cerebro puede restringir sonidos del mismo modo en que a veces rellena los huecos de lo que no suena, o de lo que suena mal en un concierto, por ejemplo.

Christopher Chabris y Daniel Simons llevaron a cabo un experimento que lo demostró. A un grupo de personas se le pedía que contara el número de pases que daba un grupo de jugadores de baloncesto en una película. A mitad del metraje, un tipo disfrazado de gorila aparecía en el centro de la acción, golpeándose el pecho. Cuando se les preguntó a los participantes si habían visto u oído algo inusual, más de la mitad no había reparado en el gorila. Verlo, lo vieron, pero no quedó registrado en sus cerebros.

Eso mismo es a lo que yo aspiro ahora cuando pongo un disco: a que las canciones se mezclen con el acúfeno y mi cerebro acabe por no detectarlo, como al gorila. Cuando decimos que la música nos transporta, a veces queremos decir que nos desconecta de nosotros mismos, literalmente. Cuanto más sincopada y afilada la canción, mejor (Sistema de Entretenimiento es un grupo perfecto para esto, por poner un ejemplo gráfico). Y cuanto más ruido, también mejor. El noise, con más noise se quita. Al menos, en mi caso. No es casual que en estos últimos siete meses haya machacado con insistencia lo nuevo de Bodega, Girls In Synthesis, Inhaler, Fontaines D.C., Folly Group o Yard Act, entre otros muchos.

Hace siete meses de aquella mañana de septiembre en que me desperté aturdido por un tinnitus violento y agudísimo. Que ahí sigue. Pero al final uno se acostumbra gracias a la experiencia totalizadora (y por tanto curativa) de las canciones. Incluso de las que yo me voy cantando a mí mismo para distraerme, cuando el tímpano izquierdo se me acopla más de la cuenta (si vas por Madrid y ves a alguien canturreando a treinta grados y sin una nube que “hoooy también se ha vuelto a nublaaaar”, no pienses mal: soy yo).

La verdad es que me he dado cuenta de que ya no echo de menos el silencio. Lo que no podría soportar es vivir sin ruido. ∎

Contenido exclusivo

Para poder leer el contenido tienes que estar registrado.

Regístrate y podrás acceder a 3 artículos gratis al mes.